为了树立正确的理想信念

传承红色经典文学

更好地

了解历史、认识国情

提高自身素质、传承革命精神

于字里行间阅读历史之厚重

寒假来临之际

我们为大家精选红色经典书籍

让我们从文字中回顾

先辈们抛头颅、洒热血的英雄事迹

在红色书香中颂民族之精神

让初心薪火相传

把使命勇担在肩

星火燎原 作者:多位开国将领

《星火燎原》始于1956年7月中央军委批准发起的“中国人民解放军三十年”征文活动。

毛泽东题写书名,朱德作序,是无数革命前辈用鲜血和生命写就的红色经典,是“红宝石砌成的万里长城”,生动再现了壮怀激烈、惊天动地的革命故事,承载着我党我军的基因血脉,蕴含着伟大的革命精神。

撰稿者都是历史亲历者,从开国将帅到普通战士,从省部级领导干部到复转军人,参与人员广泛且有代表性。

稿件内容都是“亲历者说”,生动展示土地革命战争、抗日战争、解放战争时期的斗争生活,不仅文学价值高,而且史料珍贵。

可以说,这是一部革命前辈用鲜血和生命写就的回忆录。

进军

中央红军连续突破了国民党军的四道封锁线后,于1934年年底到达黔东南的黎平、锦屏、镇远地区。军团首长面告:“进抵黔北,夺取遵(义)桐(梓),发动群众……是野战军当前的战略方针。”

遵义是黔北重镇,是贵州第二大城;桐梓是贵州烟鬼主席王家烈及其“剿匪军后备总指挥”侯之担巢窝;乌江(又名黔江)是贵州的第一道大川,由西南向东北斜贯贵州,把贵州划成南北两部,这条江实为遵桐南面之天然屏障。位于遵桐之间的娄山关,有所谓“一夫当关,万夫莫开”之称,欲下遵桐,必先渡此江,过此关,才能说到攻城。

我第一军团第二师在攻占老黄平(黄平旧县城)后,又担任了迅速渡过乌江,攻下遵桐的任务。指战员都了解到遵桐是当前必取之战略要点,而我们是先头师,为了执行党的路线和军委的战略方针,大家都抱着最大的决心,非把“天险乌江”和难破的娄山关摧破不可!部队一面向乌江进军,一面开始了情况的侦察和政治动员的准备。

“同志!此地到贵阳多少路?”“只有180里!”“贵阳好打吗?”“王家的人(王家烈的兵)不多,你们红军大队去打,那一定能打开呀!”“是!我们就要去打贵阳,把贵阳打开来好不好?”“好呀!贵阳打开了,王家烈就不能再向我们老百姓敲诈了!”就这样,进攻贵阳的扬言,已经从老黄平到处传播出去了。

我们师经过一天半行程,到达了乌江南120里之猴场。群众夹道欢迎。该地伪区公所及由余庆方面被我右路第一师击溃之一个团,早已闻风而逃。群众告诉我们:“乌江自古称天险,两岸壁陡,水深流急,不能通船,很难过渡。江北岸早就有侯家(侯之担)的人把守!”

过长征年

年底最后一天,部队照例是要开盛大的同乐会,庆祝一年来所获的胜利,检讨一年来的战斗和工作,组织游艺会餐。这次过年是在长征途中,与往年不同,会餐游艺都在比较小的单位简单进行,而且不是主要内容,最主要的还是集中在当前的战斗动员上。连队的晚会,都在报告和讨论当前战略方针,宣传鼓动突破乌江的意义。“突破乌江”“拿下遵桐”“完成先头师的战斗任务”“到遵桐去庆祝新年……”是当时的战斗口号。部队经过党的支部会议和军人大会的动员后,紧张愉快,信心百倍。“四道封锁线都一连突破了,还怕这条乌江”,“乌江再险,也拦不住红军飞渡”,是当时每个指战员共有的胜利信念。

侦察

新年的第一天,是渡江战斗开始的一天。前卫团已逼近江边之渡口进行威力侦察:江面宽约250米,流速每秒一米八,南岸要下十里壁陡的石山,才能至江边;北岸又要上十里之陡山,才是通遵桐的大道,两岸渡口东西两旁都是悬崖绝壁,站在江边一望,碧绿的江水,墨黑的石山,所谓天险乌江真是名不虚传!本来南岸有几间茅房,但敌人怕被我利用,已放火烧尽。我先头部队已到达离江边三里的地方,对岸敌人并未发觉,仍在拼命做工事。前卫团团长耿飚同志,化装到江边进行实地侦察,获悉敌人在渡口大道旁配备有连哨;渡口上游约500米处有条极小的横路,与渡口大道相通,勉强可走人,但是那里两岸沙滩极少,登岸很难,敌人并配备有排哨;在离江水百余米之岸上,敌人筑有工事。离江边二里的一个庙里敌人配备有团预备队;其总预备队约一个团则在离江边五里之半山上。

尖兵连占领离江边数百米的一个榨油房时,敌人发觉了,“乒乓”“乒乓”向南岸打枪。前卫团的干部及我们几个师的干部进行过实地侦察以后,判断了情况:渡口大道是敌人的防御重点,工事较强,兵力较多;渡口上游五百米处,南北两岸勉强能攀登上下,而敌人对此处没有大的注意;其余各处均是无法通行的绝壁悬崖。根据以上情况,我们决心佯攻渡口大道,主攻渡口上游之羊肠小道。

为吸引敌人的注意力,部队立即向渡口边搬运架桥材料,表示要在此处架桥。敌人果然在渡口对岸赶修工事,不断向我方射击。

与此同时,工兵部队在赶制竹筏,作强渡及架桥准备。我们又挑选了善于游水的指战员18人,准备游水过江,驱逐敌人之江边警戒,掩护后续部队强渡。18个红色勇士接受了这一任务之后,无不士气激昂。他们都一致表示:“为突破乌江,完成作战任务,冷风冰水,绝不能阻挡我们前进!”

“水马”过江

一切都准备好了,强渡决定在2日进行。此日冷风飕飕,细雨绵绵。九点钟光景,渡口方面佯攻动作开始了。敌人慌忙进入工事,不断向南岸射击,大叫:“快点!共匪要渡江了,来了,打呀!”正当佯攻方向打得激烈时,主攻方面的机关枪、迫击炮也打响了。我第一批8个英勇战士,在猛烈火力掩护下,赤着身子,每人携带驳壳枪一支,“扑通”一声跃入江中。在那冰冷的水里游泳,困难是可以想象的,但是8个勇士为了全军的胜利,在十几分钟后,无一伤亡地到达彼岸,隐蔽在敌警戒线之石崖下。此时敌之警戒恐慌万状,大叫“来了!”“过来了!”“注意!”8个勇士虽然过去了,但交由他们拉过去的一条准备架桥用的粗索,却因水宽流急和战士体力不支,未能拉得过去。

根据这一情况,我们决心继续以竹筏强渡。第一个竹筏撑到中流,受敌火力射击翻掉了。虽有8人已登彼岸,但无后续部队无济于事,只得召这8个人游回南岸。其中一个同志赤身冻了两个多钟头,因受冷过度,无力游回,中途光荣牺牲。第一次强渡,遂告失败。

偷渡失败

第一次强渡虽告失败,但完成战斗任务的决心丝毫没有动摇。我们接受了白天强渡失败的经验教训,决定实行夜晚偷渡,以避敌人射击,减少伤亡。工兵迅速赶制双层竹筏,部队再次进行了政治动员。黄昏后,担任偷渡之第四团第一营,肃静地集结在江边,此刻除江水汩汩和敌人在北岸打来的零星枪声外,到处是一片静寂。竹筏划手配好了,第一连的5个战士首先登筏,并约定靠彼岸后用手电筒向我岸示光,以表示到达,待等齐一排人后,才开始向敌警戒袭击。第一筏偷偷地往江中划去,敌人没有发觉。第三连连长毛正华同志率传令员一人(带枪一支),轻机枪兵3人(带机枪一挺),登第二筏再往江中划去。第三、四筏是预定在前者登岸后再去。第一筏出发已二十几分钟了,还不见手电光显示,是否已靠彼岸,实难猜测。一个钟头后,第一筏的5个战士沿南岸回来,报因水流太急,黑夜里无所指向,划至江中被冲下两里许,才靠南岸,弃筏沿岸摸索而回。在这种情况下,第二筏是已靠彼岸或被水冲走,就更难判断了。然而不管如何,有再划一筏、再试一下的必要。可是,第三筏划至中流,已无法再进,不得不折回。直到此时,第二筏的毛连长仍然毫无消息。这样第二次偷渡又告无效而停止。

再强渡

从后面追击我军的蒋军薛岳部队快要追上我军了,时间宕延,敌情紧张,军委电促迅速完成渡江任务。忠实于革命事业的红军指战员具备着誓死为胜利奋斗之决心,强渡偷渡虽接连失败,但毫不灰心丧气,无论如何要战胜乌江。随即决定白天再行强渡,利用白昼强渡一面便于发挥掩护火力,一面便于划筏。

经过两天的隔江战斗,在“红军‘水马’过江,火力非常猛烈”(敌守江团长给其旅长的报告中这样写着)的威胁下,敌人又增加了一个独立团,一面沿江加修工事,一面用迫击炮不断向我岸射击。一方是无论如何想抵住,一方是无论如何要突破。抵住呢?突破呢?问题只有在战斗中才能解决。

3日9时,强渡开始了。我们对大渡口仍然只以小部队佯攻。渡口上游500米处,在我浓密的火力掩护下,载着轻装战士的3个竹筏(共十余人)一齐向敌岸划去。敌人虽拼命向渡筏射击,但在我猛烈火力掩护下,3个竹筏上的战士在划到中流以前,均未伤亡,一个划手的竹篙虽3次被敌火力打断,但不管敌火力如何猛烈,还是坚决继续强划。3个强渡筏子离敌岸不远了,敌人极其恐慌,拼命向强渡的“水马”射击。正在这时,敌军士哨抵抗线脚下石崖里,突然出现了几个人,并且向敌人军士哨阵地方向运动,一会儿在贴近敌人军士哨阵地的地方,响起了轻机枪的射击声,接着是一阵手榴弹爆炸声。敌人的军士哨被打得落花流水。从石崖底下冲上去的几个人,迅速占领了敌军士哨抵抗线,接应了我3个竹筏上的小部队迅速登岸。这时,大家都感到奇怪,那从石崖底下冲上去的几个人是谁呢?“是毛连长他们吧,我看一定是他们!”“他们5个人果然登了岸呀!”

毛连长

接应我们登岸的正是毛连长。

原来毛连长和4个战士乘坐的竹筏,在2日晚上竟然靠了彼岸。他们登岸后,一直在盼望后续部队渡过江,却总不见来。他们在离敌只二三十米的情况下,打手电筒很容易被敌发觉,为了与后续部队取得联系,用了火柴示光,但因火光微弱,相距又远,南岸并未看见,结果两岸彼此都无从判断。他们隐蔽在敌人脚下,听见敌人在说:“快做呀!今天晚上无论如何要做好!‘共匪’明天必定又要强渡的!要做厚一点!‘共匪’炮火太厉害了!”查哨的敌排长也来了:“三班长,工事做好了吗?要注意呀,他们的‘水马’说不定晚上还会过来啊!”毛连长知道我们一定会打过乌江的,因此决定等待时机再动作。一个战士在江水旁边石崖底下冷得不耐烦了,贴着连长的耳朵低声说:“连长,屙痢绝个!他们不来济,弄个弄绝个(江西会昌之方言,意思是倒霉)!样办使啊(意思是怎么办)?”毛连长坚定地告诉他:“不要紧,他们会来的。如果今晚不来,明天会来,如果实在不来,我们躲在这里也不要紧,自然有办法,你不要着急吧!”此时只听得敌人士兵在谈论说:“这些红军真厉害,昨天上午那些‘水马’真不怕冷啊。隆冬腊月,水冷刺骨,还敢泅水过来,好在没有过来几个,否则糟糕。”“我听排长说,这是他们的先头队伍,再两天大部队来了,更会不得了!”战士们听到敌人如此恐慌,更充满了信心,一个战士向连长提议说:“我们去打垮上面这一班人吧,有把握。”毛连长阻止说:“我们几个人去同敌人打,固然可以把这一班人打瘫,但并不能解决问题,反而泄露秘密,暴露意图,对整个行动有害。”毛连长招呼着4个战士紧紧团在一块儿,迎着刺骨冷风,忍冻过夜。过了一会儿,轻机枪班的一个战士突然不见了,其余几个人到处摸索都找不着。漆黑的夜,不辨咫尺,又不能叫喊,实在无可奈何。毛连长警惕地思考着在这极恶劣的环境下,这个不久前才从白军中俘虏过来的新战士会不会投敌告密?毛连长坚决地对其余3个战士说:“万一敌人发觉,我们只有坚定沉着地待敌靠拢后以手榴弹对付,打死一些后,实在打不过他们,一齐投江。我们是红色战士,我们宁死不投降,投江而死是光荣的,投敌而生是耻辱。”再过一会儿,那个战士又摸了回来,他说:“我摸到那边屙屎去了。”毛连长说:“屙屎就在这里屙不好?走出去不怕敌人发觉。”“连长,屙在这里会臭的!”连长笑了笑说:“那不会用泥盖着。”战士再没有说什么,5个人便挤在一起,在这江水浩浩、冷风习习的乌江边石崖下过了一夜。第二天,当强渡的3个木筏快接近岸边时,他们立刻爬出石崖,向敌军士哨发起了攻击。

二十二个红色英雄

第一批强渡的十几个战士与毛连长等会合后,迅速扩展胜利,通过敌军士哨抵抗线,继续向敌排哨仰攻。接连几次手榴弹后,在轻机枪掩护下,战士们便与敌人拼上了刺刀。敌人一个排死伤过半,排哨抵抗线被冲垮了。正当他们进击到那壁陡石山上的一条小路边时,敌人的预备队增援上来了,敌人3日早晨又增加了一个团,到此时守敌有第三团、教导团、独立团,由侯之担的亲信旅长林秀生指挥,增援之敌约一个营,居高临下实行反击,我十几个战士无法再进。这个地区只有一条唯一的羊肠小道,敌人想沿着这条小道继续往下反击,但被我岸密集的火力封锁住了,无法下来。有趣极了,每当我防空排长(他在湖南道州时曾打下敌人一架飞机,因此而得此名)的重机关枪一扫射,想下来的敌人就像从山上滚石头一样,一个个往江里直落,乌江之险可以想见。同时,右翼大渡口边担任助攻的我军部队,也在用竹筏做强渡的准备。

过去了一排人以后,我们又派了总支书记林钦材、政治保卫局特派员周清山同志去领导火线政治工作;接着第一营营长罗有保也过去了,这一排人又进行了一次冲锋,把企图反击的敌人稍稍打退了一些,我们又向前进展了一点。但因为山陡道小,部队无法展开,到了半山腰,终于又被迫停止,无法再进。侯之担的“健将”林秀生亲临前线督战反冲锋了,我最前面的一个班,在敌火力之下,大部伤亡,并被迫后退。敌人又企图压下山来。我们的政治干部对战士们说:“同志们,退不得。后面是江,退就是死!”后面一个班增加上去了,扼住了敌人。因为地形关系,双方形成对峙局面。

地形极度限制着战斗的进展,后续部队在继续筏渡。正在敌我相持不下,罗有保营长发现了左侧的一处石壁可以攀登上去,旋即派一个班沿此处试行攀登。经过战士们的摸索,真的在那巍峨峭壁之间爬了上去,占领了敌右前方之一个石峰,一阵猛射,敌人便站不住了。正面的部队利用这一机会发起了冲锋,敌人开始动摇了。此时强渡部队已过去了一个连,不久便夺取了敌人的主要抵抗线。此时大道渡口之敌听见其右翼的冲锋号、喊杀声,手榴弹、炮弹爆炸声,知道事情不妙,也开始溃退了。我先头的一个连即跟踪猛追,把敌人全线击溃。天险乌江,就这样被突破了。最先过去的,只有22个人,后来部队称他们为“22个红色英雄”。

猛追

敌由江边败退,直向通遵义大道之猪场逃窜。我先头一个连,并未停顿等待后续,立即跟踪猛追,弄得敌人3个团鸡飞狗跳,草木皆兵。“双枪兵”丢得满路烟枪,一个所谓“三八式连长”(他一连人都是三八式枪,是侯之担的卫队)负了重伤,其士兵用绳子捆起他手脚,像抬猪一样抬着走,结果在半路上抬死了。

猪场是敌“江防司令部”所在地。那个江防司令林秀生从江边逃回,连司令部的文件电稿都不要了,带着溃不成军的3个团不要命地往遵义逃窜。我追击的一个连当即于下午5时占领离江边40里的猪场。据群众告诉:“双枪兵”们说,“红军的‘水马’真不怕死,不知道怎么,乌江都过来了!红军的铁锤炸弹(即木柄手榴弹)真厉害啊,一个就要几条命!”所谓“江防工事,重叠而坚,官兵勤劳不懈,扼险固守,可保无虞(林秀生给侯之担的电报)”,结果只是“莫道乌江天堑,看红军等闲飞渡”!

刘亚楼 出生于1910年,福建武平人。文中身份为中央红军第1军团第2师政治委员。新中国成立后历任空军司令员、国防部副部长、国防科委副主任。1955年被授予上将军衔。1965年逝世。

在这本书中我们可以感受到革命烈士坚韧不拔、勇敢奋战的精神。

在每次战争中,能感受到那些革命烈士为了天下安宁不惜一切代价冲锋陷阵,抛头颅、洒热血的精神。

也正是有了这些无怨无悔的革命先烈、爱国人士,中国才能有美好的今天。

作为如今幸福生活的我们,不仅要学习他们这种爱国精神,还应该铭记国家的耻辱,铭记革命先烈前赴后继、不屈不挠的英雄事迹。

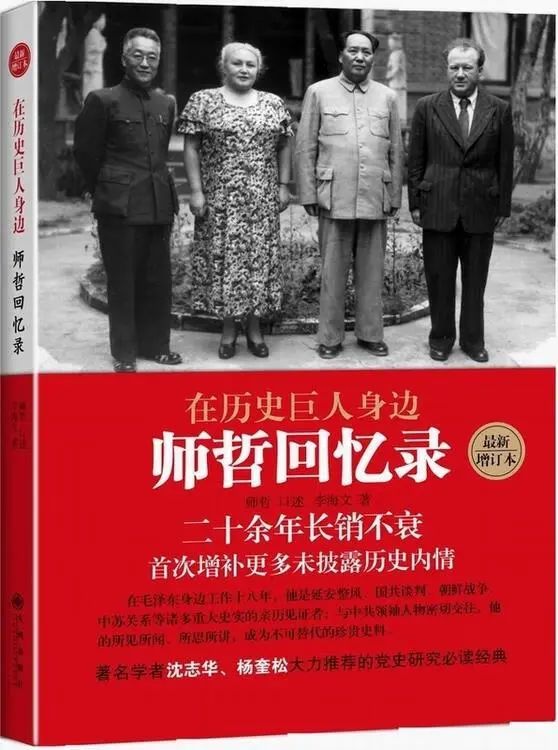

在历史巨人身边:师哲回忆录

作者:师哲(口述)

李海文(编纂)

《在历史巨人身边:师哲回忆录》首次出版于1991年12月。

这本回忆录重点刻画了毛泽东和朱德、周恩来、任弼时、刘少奇等一大批伟大功勋老革命家,他们在艰苦的岁月年代里,展现出世界视角和伟大格局及战略家的胸襟。并系统地介绍了师哲所经历的中苏往来关系的发展变化,其内容都是他亲眼所见、亲耳所闻、亲身经历的,所以生动、具体、可信。

1939年9月的一天午后,弼时给我打来电话说:“你今天不要走远了,最好不要出门。”下午7时许,他又打来电话,要我立刻到他家去。我一走进他的房门,很惊奇地看见周恩来在座。弼时向我作了介绍,其实我早就见过恩来。在交谈中,周副主席回忆说:过去我每次来苏联,都要处理有关你们留学生的一些问题。他还谈到曾在孔策沃给军事学校的留学生作传达六大报告的情景。这次,周恩来是到苏联来治疗骨折的右臂,同他一起来的有邓颖超、孙维世、李德等。我们安排恩来、邓大姐、孙维世住在柳克斯公寓。

恩来的右臂是在延安骑马时摔伤的。他同江青一起外出,在路上,江青猛地打马,她的马突然猛冲过来,使恩来的坐骑受惊,因毫无防备被摔了下来。恩来急中生智,用右手护住头,胳膊肘先着地,造成肘部粉碎性骨折。当时延安医疗条件差,没有完全把骨头对好,就打上了石膏。等取下石膏时,肘部已不能活动,右臂肌肉逐渐萎缩。于是,中央建议他赴苏联治疗。为此蒋介石派出自己的专机到延安,把恩来接送到迪化(今称乌鲁木齐)。然后,周转乘苏联的飞机到达莫斯科。共产国际安排周恩来到皇宫医院(即克里姆林宫医院)治疗,邓颖超、孙维世常常到医院来照料周。由于他们都不会讲俄语,我差不多每天到医院去,给他们当翻译。

苏联请了一批高级专家给周恩来治病,先后进行了三次大会诊,讨论治疗方案。这三次大会诊恩来都参加了。医生们提出两个方案,供恩来选择。第一个方案是把肘骨拆开,另行接骨。其好处是胳膊可以运动自如,缺点是痛苦大,所需时间也较长,而且要冒手术不成功的风险。第二个方案是不开刀,采用按摩等治疗方法。好处是治疗时间短,缺点是胳膊只能活动到一定的角度,不能运用自如。恩来说:“国内工作很忙,不允许我长期在国外治病,就选择后一种方案吧。”

在治疗过程中,患者是异常痛苦的。注射麻药后,就硬把胳膊搬到一定的角度,固定起来。麻药效力消失后,疼得恩来豆大的汗珠直往下滚,不由得喊叫,急得我们团团转。然后进行按摩,使萎缩的肌肉恢复生机。这也使他疼痛难忍。按摩的医生是个老太太,她不懂中文,不断对我说:不受这个苦就会前功尽弃,所以,一定要受这个痛苦,将来才有希望使手臂活动得幅度大些,可以梳头、吃饭。

在住院期间,恩来仍坚持工作,着手起草给共产国际的报告《中国问题备忘录》。我劝他说:“你是来医病的,还是先把病治好为宜。”但是他说:“我这是外伤,不影响我的思考和工作。”

《在历史巨人身边:师哲回忆录》一书中,老革命家们对待老百姓、对待农民朋友的用心程度、说话沟通的语调、态度、说话的方式等,不但没有高高在上的居高临下,而是把自己置身和老百姓同甘共苦、同命运、共呼吸的大环境之下,真正以人民为中心。

师哲前辈作为历史的见证者,他的视角独特,为我们呈现了一个真实而又鲜为人知的历史。

师哲前辈在书中描述了自己与这些历史人物交往的点点滴滴,从日常的互动到重大的决策过程,都充满了人性的光辉与暗淡。让我们深刻体会到,无论在什么时代,人的情感和欲望都是共通的。

四世同堂 作者:老舍

《四世同堂》是作家老舍所创作的长篇小说,于1944年11月10日开始在《扫荡报》连载。

老舍对于这本小说的创作准备则开始于1941年,此时正是北平沦陷的第五个年头,抗日战争进入了战略相持阶段。文学在全民抗敌、同仇敌忾的情势下,表现出统一的步调和普遍高昂的爱国情绪,从1944开始,老舍在陪都重庆书写这部小说。

小说的写作延续了4年,其间经历了抗战胜利以及作者被邀出国讲学,直至1948年,老舍才在美国完成了这部达百万言的长篇巨制。

该小说是一部表现抗战北平沦陷区普通民众生活与抗战的长篇小说,全书共三部,其以祁家四世同堂的生活为主线,讲述了以小羊圈胡同住户为代表的各个阶层、各色人等的荣辱浮沉、生死存亡的故事。

教育局的客厅里坐满了人。长顺找了个不碍事的角落坐下。看看那些出来进去的人,再看看自己鞋上的灰土,跟身上的破大褂,他怪不得劲儿。这几天来他所表现的勇敢,心路,热诚,与他所得到的岁数,经验,与自尊,好像一下子都离开了他,而只不折不扣的剩下个破鞋烂褂子的,平凡的,程长顺。他不敢挺直了脖子,而半低着头,用眼偷偷的瞧着那些人。那些人不是科长科员就是校长教员,哪一个都比他文雅,都有些派头。只有他怯头怯脑的像个乡下佬儿。他是个十八九岁的孩子,他的感情也正好像十八九岁的孩子那样容易受刺激,而变化万端。他,现在,摸不清自己到底是干什么的了。他有聪明,有热情,有青春,假若他能按部就班的读些书,他也会变成个体面的,甚至是很有学问的人。

可是,他没好好的读过书。假若他没有外婆的牵累,而逃出北平,他也许成为个英勇的抗战青年,无名或有名的英雄。可是,他没能逃出去。一切的“可能”都在他的心力上,身体上,他可是呆呆的坐在教育局的客厅里,像个傻瓜。他觉到羞惭,又觉得自己应当骄傲;他看不起绸缎的衣服,与文雅的态度,可又有点自惭形秽。他只盼望瑞丰快快出来,而瑞丰使他等了半个多钟头。

屋里的人多数走开了,瑞丰才叼着假像牙的烟嘴儿,高扬着脸走进来。他先向别人点头打招呼,而后才轻描淡写的,顺手儿的,看见了长顺。长顺心中非常的不高兴,可是身不由己的立了起来。“坐下吧!”瑞丰从假象牙烟嘴的旁边放出这三个字来。长顺傻子似的又坐下。

“有事吗?”瑞丰板着面孔问。“呕,先告诉你,不要没事儿往这里跑,这是衙门!”长顺想给瑞丰一个极有力的嘴巴。可是,他受人之托,不能因愤怒而忘了责任。他的脸红起来,低声忍气的呜囔:“小崔不是……”“哪个小崔?我跟小崔有什么关系?小孩子,怎么乱拉关系呢?把砍了头的死鬼,安在我身上,好看,体面?简直是胡来吗!真!快走吧!我不知道什么小崔小孙,也不管他们的事!请吧,我忙得很!”说完了,他把烟嘴儿取下来,弹了两下,扬着脸走出去。

长顺气得发抖,脸变成个紫茄子。平日,他和别的邻居一样,虽然有点看不起瑞丰,可是看他究竟是祁家的人,所以不好意思严格的批评,就仿佛十条黄瓜中有一条苦的也就可以马虎过去了。他万没想到瑞丰今天会这样无情无义。是的,瑞丰是无情无义!若仅是教长顺儿丢脸下不来台,长顺倒也不十分计较;人家是科长,长顺自己不过是背着留声机,沿街卖唱的呀。长顺恼的是瑞丰不该拒绝帮小崔的忙,小崔是长顺的,也是瑞丰的邻居,而且给瑞丰拉过车,而且是被砍了头,而且……长顺越想越气。慢慢的他从客厅走出来。

走到大门外,他不肯再走,想在门外等着瑞丰。等瑞丰出来,他要当着大家的面,扭住瑞丰的脖领,辱骂他一场。他想好了几句话:“祁科长,怨不得你作汉奸呢!你敢情只管日本人叫爸爸,而忘了亲戚朋友!你他妈的什么玩艺儿!”说过这几句,长顺想象着,紧跟着就是几个又脆又响的大嘴巴,把瑞丰的假象牙的烟嘴打飞。他也想象到怎样顺手儿教训教训那些人模狗样的科长科员们:“别看我的衣裳破,一肚子窝窝头,我不给日本人磕头请安!他妈的,你们一个个的皮鞋呢帽啷当的,孙子,你们是孙子!听明白没有?你们是孙子,孙泥!”

这样想好,他的头抬起来,眼中发出亮光。他不自惭形秽了。他才是真正有骨头,有血性的人。那些科长科员们还不配给他掸掸破鞋上的灰土的呢!可是,没有多大一会儿,他的心气又平静了。他到底是外婆养大的,知道怎样忍气。他须赶紧跑回家去,好教外婆放心。惨笑了—下,他嘟嘟囔囔的往回走。他气愤,又不得不忍气;他自傲,又不能不咽下去耻辱;他既是孩子,又是大人;既是英雄,还是亡国奴。

祁家四世同堂,一个家族的兴盛于荣耀,而在老舍的笔下,它成为国家命运的一个小小的缩影,"覆巢之下,安有完卵?"

想想一个四世同堂的大家族尚且如此,在战争中走向了瓦解,更何况那些千千万万的小家和小我呢?弱国无强家,把个人的荣辱和家族的兴衰和国家的命运系在一齐,才能真正的求得生存之道,才能得到全面的升华。

战争永远都是可怕的,它是对人性的一个全面的考验和挖掘,在生死的较量中我们往往最容易迷失自我,做出错误的决定。

《四世同堂》为我们揭示的社会和生命很深刻也太沉重了,我们永远不敢设身处地的去想象,永远不敢应对在那种环境下的真实的自我挣扎。

然而这就是老舍,一个饱经沧桑的伟大作家,他用一支笔为我们刻画出一个如此沉重的世界,绝对值得我们用心去体会和品读。

所以,年轻的一代觉醒,开始奋斗,少年强则国强,青年兴则国兴,这也是老舍在小说里给我们的期望,不仅仅是生活的苟且,还有期望,还有诗和远方。

红色经典书籍是对特定历史时期的生动书写,在当今的社会环境下仍具有鲜活的生命力和深刻的时代价值。

这些作品跨越时空,传递出激荡人心的精神力量,在时代记忆里留下了鲜明印记,在读者心目中树立起不朽丰碑,成为永不褪色的红色经典。

希望我们在认识、了解、回溯那个时代的同时,从文字中悟初心、担使命,凝聚起奔向未来的奋进力量。

本期编辑 | 张艺珏

来源 | 闽西职业技术学院团委

审核 | 陈蓓红

(图片或视频如有侵权,请及时联系,立即删除)